ABOUT

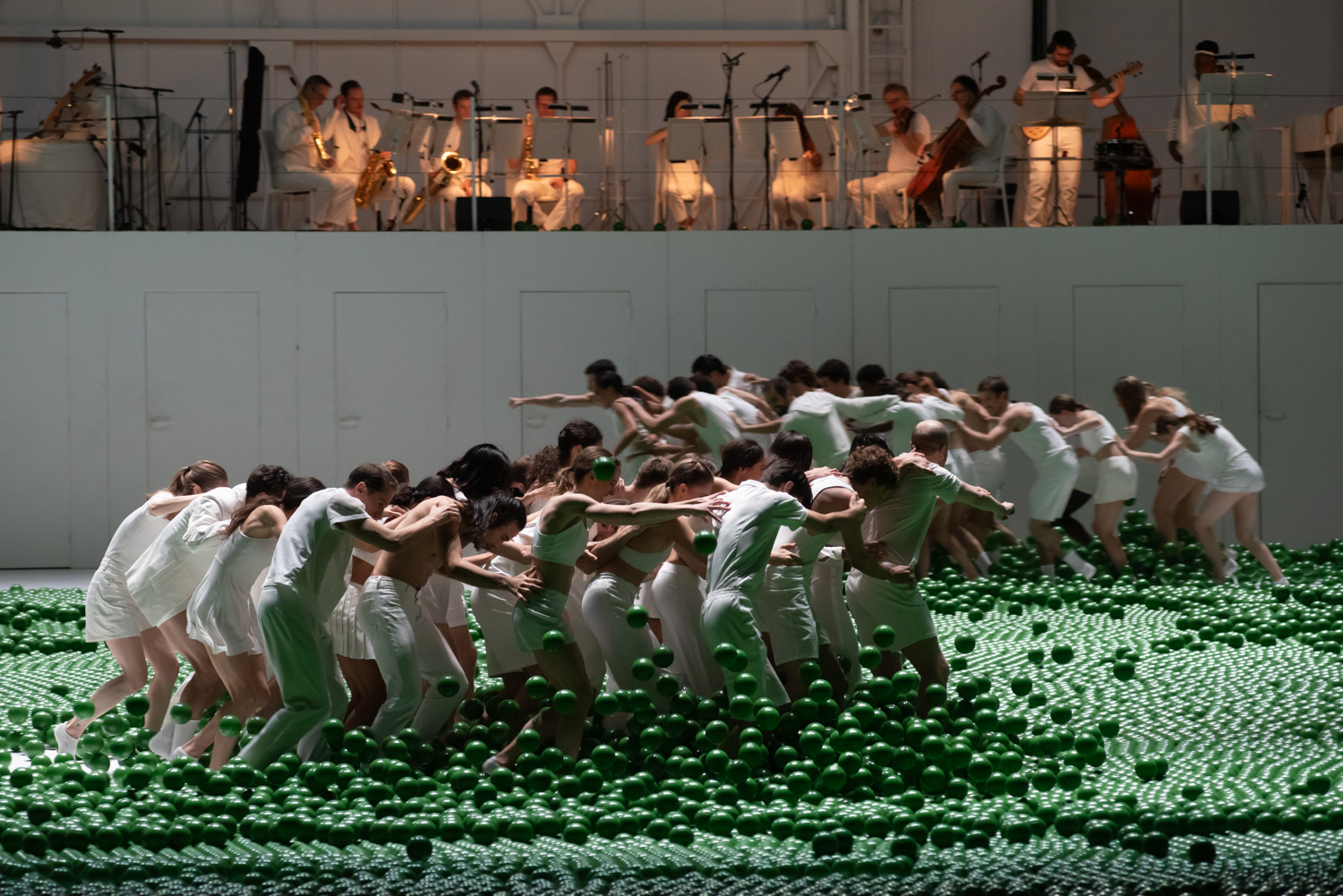

6万球の緑の雨が降る

パリ・オペラ座の話題作「PLAY」がこの夏、東京に

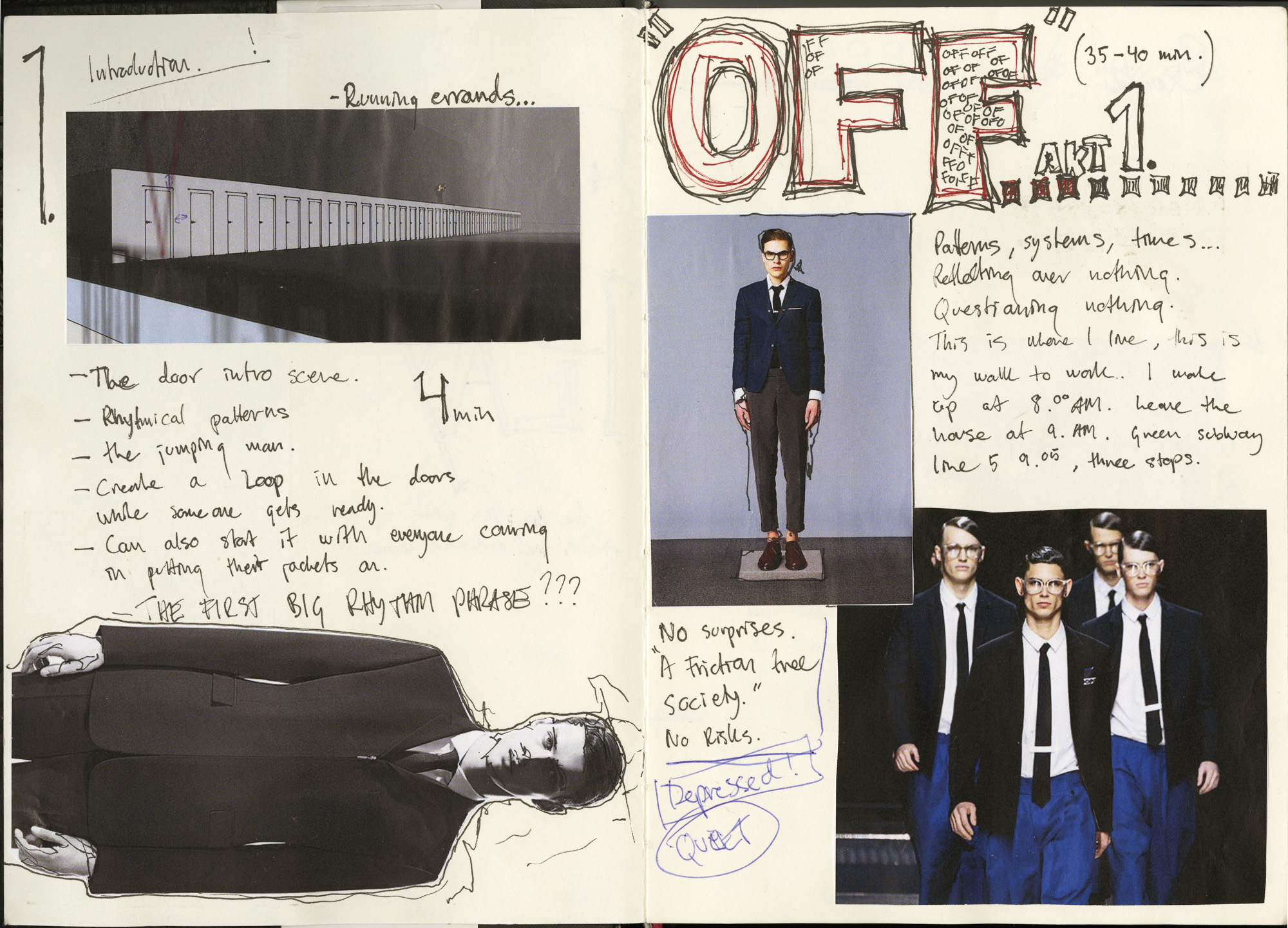

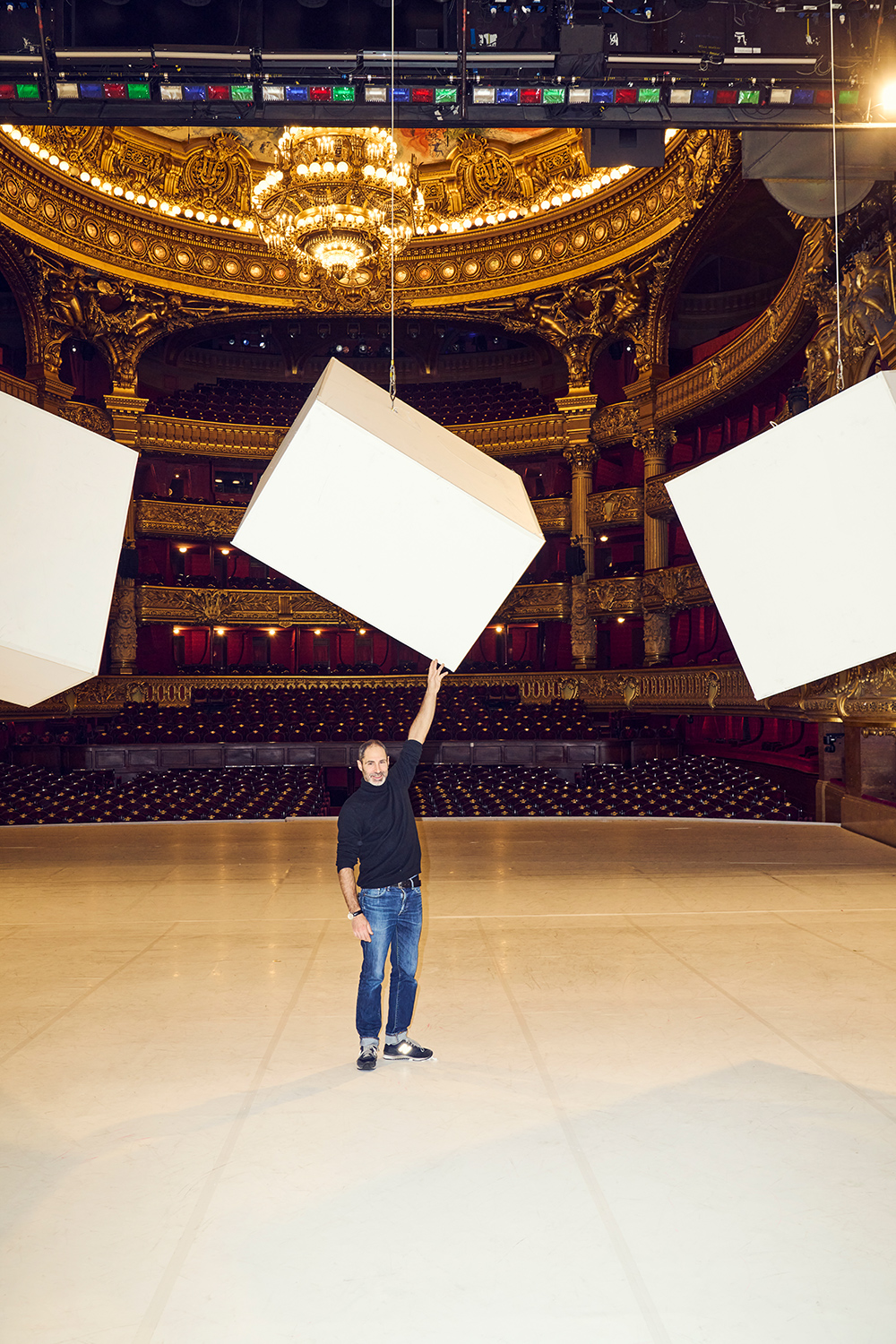

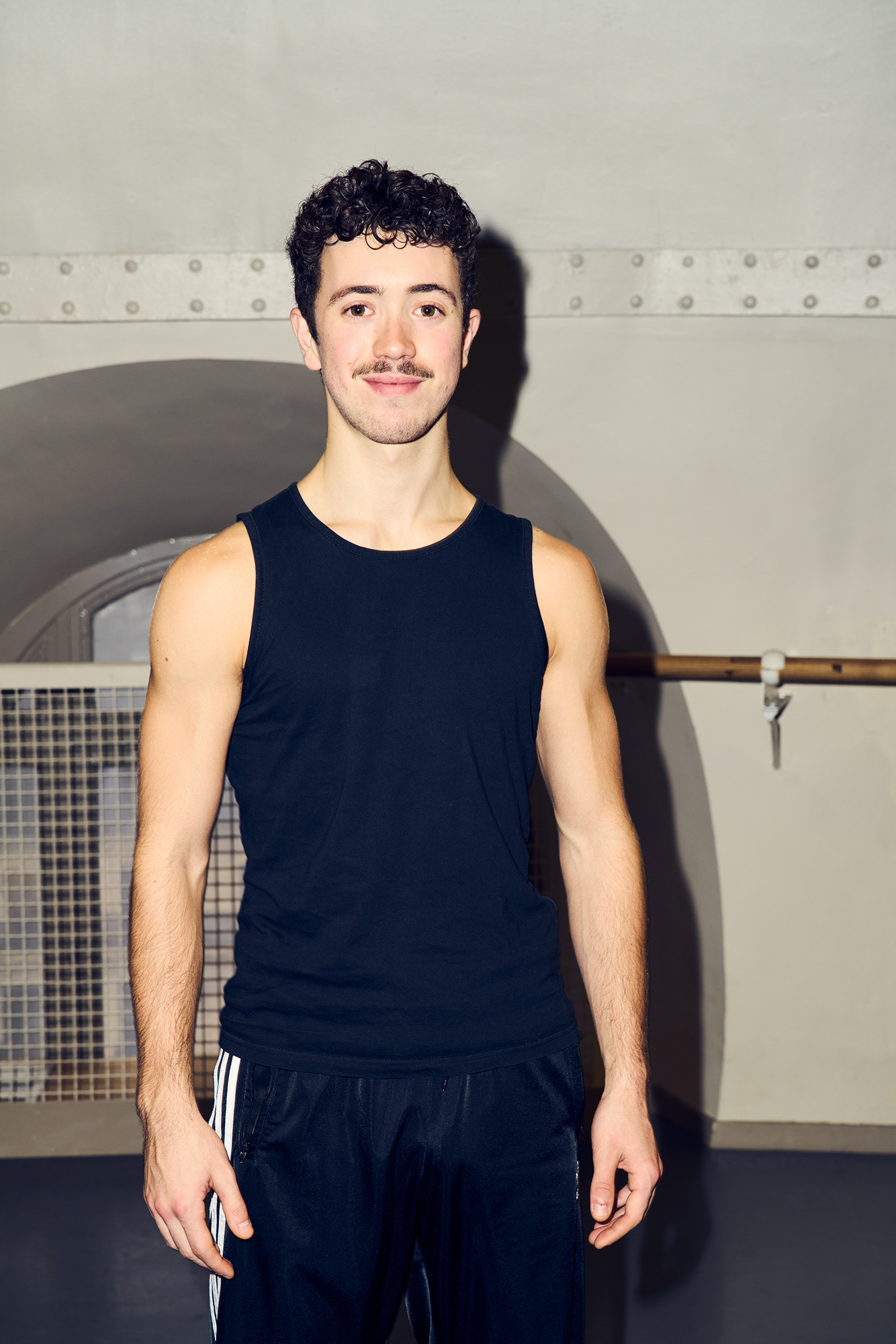

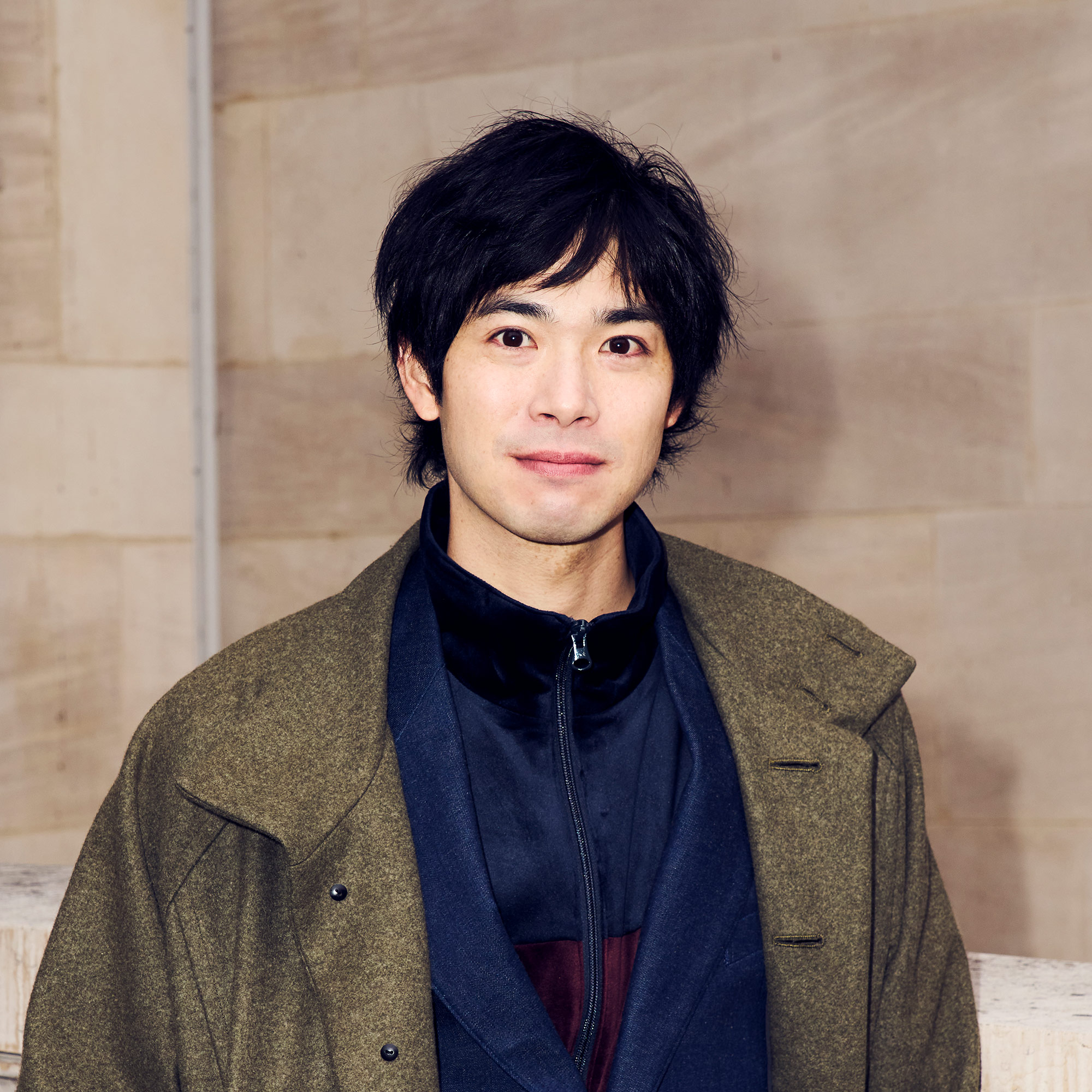

コンテンポラリーダンスシーンで一際輝く個性を放つスウェーデン出身の振付家・Alexander Ekman(アレクサンダー・エクマン)がパリ・オペラ座バレエ団のために創作した「PLAY」。2017年の初演以来、驚きの連続の舞台でオーディエンスを興奮の嵐に巻き込み、賞賛され続ける話題作の最新版が、2024年12月から2025年1月、ガルニエ宮で再演されました。

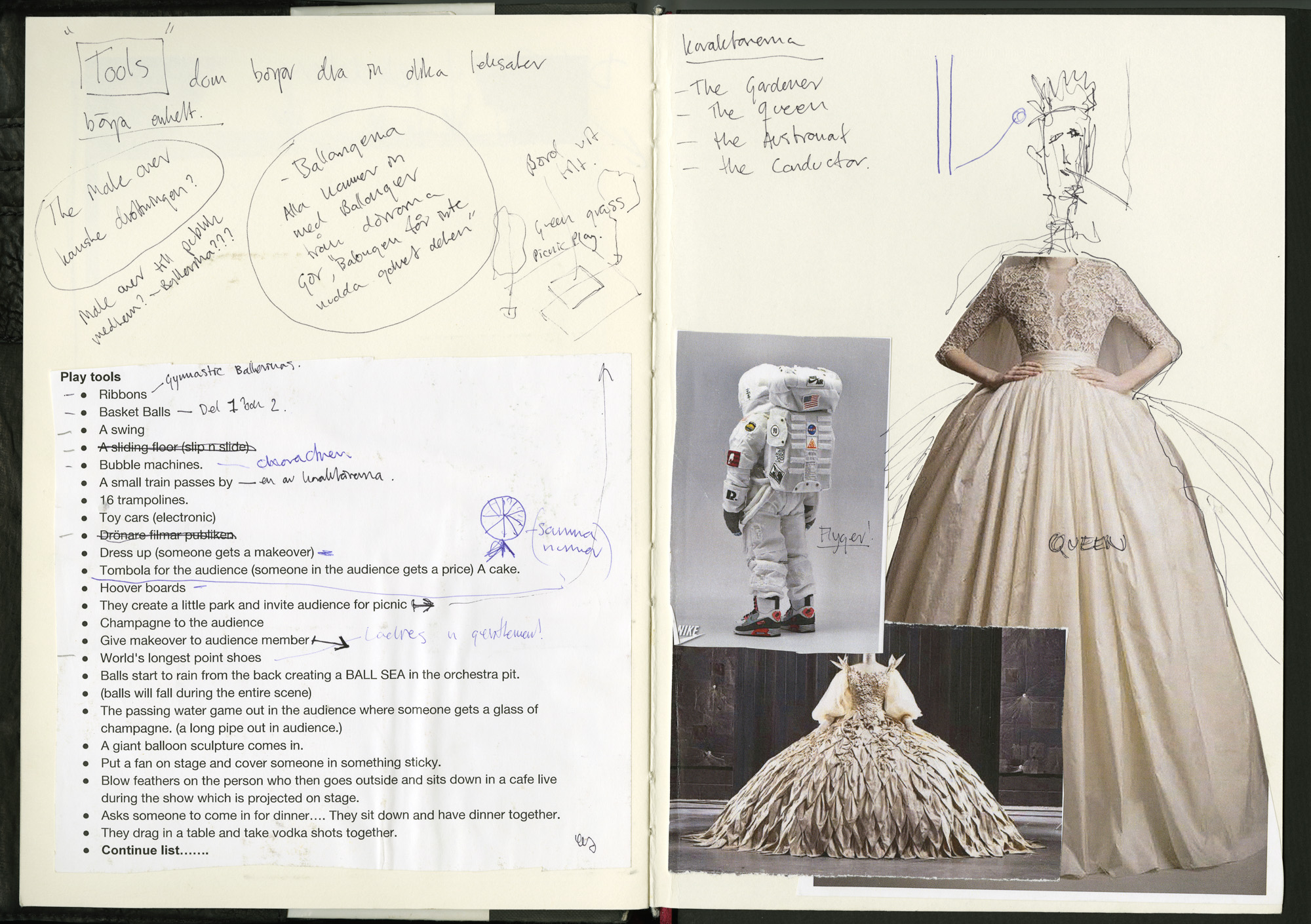

2024年パリ・パラリンピック開会式の演出・振付監督で一躍世界中の注目を集めたAlexander Ekmanが振付・舞台・衣装を手掛けた「PLAY」。Alexander Ekmanが「子供の頃は当たり前のように遊ぶことを楽しめたのに、大人になるにつれて遊ぶことをやめてしまい、少しずつ苦手意識がでてくることに疑問を投げかけ、私たちが “遊び”とどのように向き合いたいのかを考えるきっかけになる作品を作りたかった」と言うように、第一幕は、子供時代を彷彿とさせる自然な“遊び”、それとは対照的に第二幕では大人になって“遊び心”を失い、真面目なルーティンに疲弊する大人の世界を表現。

ダンサーたちが繰り広げる、縄跳びやゴムボールなど様々な遊びの小道具を使った創造的で生き生きとしたエネルギーに満ちたパフォーマンスは、観客を驚きと歓喜の渦に包みながら、深遠な問題を突きつけ、“気づき”を促してくれます。

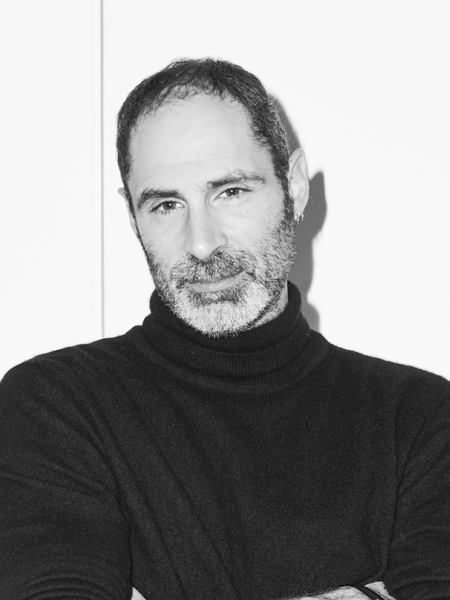

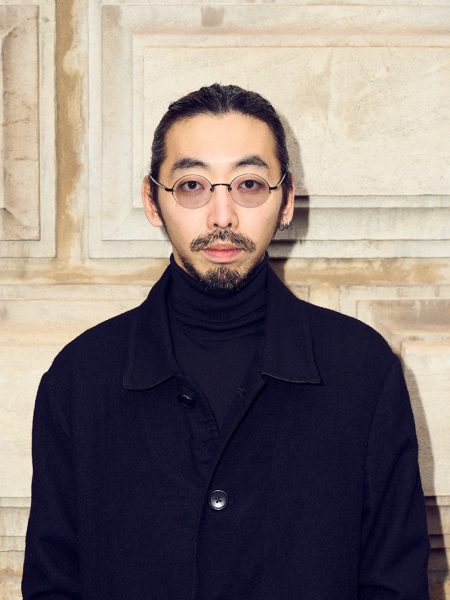

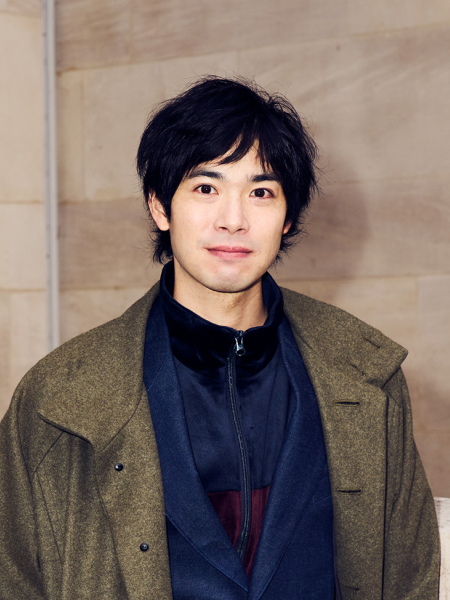

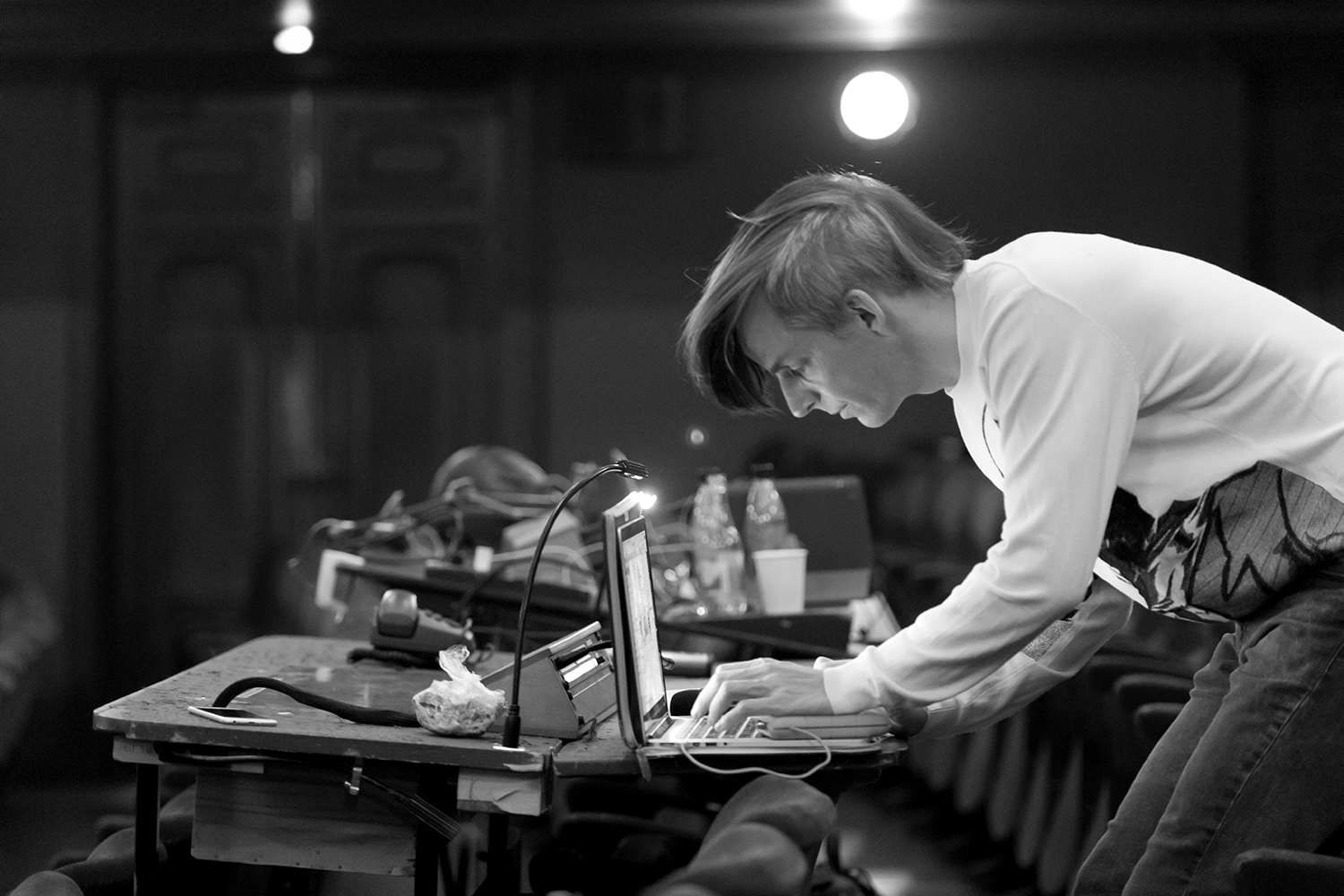

振付・舞台 Alexander Ekmanをはじめ、音楽 Mikael Karlsson(ミカエル・カールソン)、衣装 Alexander Ekman、Xavier Ronze(グザヴィエ・ロンズ)、照明 Tom Visser(トム・ヴィッサー)、歌唱 Calesta “Callie” Day(カリスタ・“キャリー”・デイ)は前作から引き続きステージを構成する大切なパートを支えています。

そして今夏、パリ・オペラ座の名作「PLAY」が、アーティスト、スタッフ、オペラ座バレエ団のダンサーたちと共に日本へやってきます。このコンテンポラリーダンス「PLAY」は、誰の心にも潜んでいる、無邪気に遊ぶ、体が自然に踊るような“PLAY=遊び”感覚を呼び起こすきっかけになることでしょう。

SPECIAL PARTNER

TICKET

パリ・オペラ座

2025年7月25日(金)〜27日(日)

新国立劇場 オペラパレス

2025年7月25日(金)

2025年7月26日(土)

2025年7月27日(日)

S 席 29,000円

A 席 24,000円

B 席 14,000円

C 席 7,000円

*税込価格・全席指定

*全席学生割引あり(2,000円引き)

*車椅子席 29,000円/付添席 29,000円

*未就学児童入場不可

スケジュール

2025年2月15日(土) 10:00〜 最速先着先行販売

2025年2月25日(火) 10:00〜 各プレイガイド先行販売

2025年3月22日(土) 10:00〜 一般発売

VENUE

オペラパレス

〒151-0071 東京都渋谷区本町1丁目1番1号